【名称】梅ノ木台1号隧道(うめのきだいいちごうずいどう)

【所在地】君津市正木

【竣工】1945(S20)年

【延長】85m(「平成16年度道路施設現況調査」より)

【幅員】3.0m(同上)

【高さ】2.5m(同上)

2013年3月10日訪問

三島湖畔の駐車場。おなじみまきき氏のテリオスキッドの登場。

とりあえず、肩慣らしのつもりで一番近くにある隧道へ。もう見えてるし(^-^;

三島湖を作る三島ダム。1955(昭和30)年に竣工した灌漑目的のアースダムで、堤高は25.3メートル。

ちょっと不思議なものを見つけた。

新聞受けとチャリ。新聞受けには確かに新しい新聞が入っている。い、いったい、購読者はどちらに???

考えていても答えは出てこないだろうし、チャリや新聞を盗もうとしていると思われても困るので、とっとと先に進む。

西側坑口。坑口付近はありふれたコンクリ巻き立てだが、すぐに素掘りとなる。

西側坑口から内部を望む。

内部から見た西側坑口。

さて、素掘区間へさしかかる。相変わらず照明以外の明かりは見えない。まぁ、カーブしている隧道によくある事と言えばそれまでだが・・・

ここのカーブは半端なものじゃないのだ・・・

そう、直角カーブ!!

曲がった先から振り返り。このイカレタ曲がりっぷりこそ、この隧道の真骨頂。もちろん現役。

ちなみに、亀山湖畔の(仮称)稲ヶ崎隧道も西側坑口近くで直角に曲がっていたが、あちらは大分以前から廃隧道状態(水路隧道の保守管理用としてのみ活躍?)となっている。

さて、曲がった先はすぐにコンクリで補強されている。美味しい区間はもう終了。

東側に抜ける。

東側坑口から内部を望む。

東側坑口。

まきき氏が何かしてる・・・(^-^;

※ ※ ※

30分後・・・

まきき氏が車で通りたい衝動を抑えられなくなった!!(笑) おいらは、こういう所って、なるべく車では通りたくないのだが、同業者にはまきき氏のように、こういう道にあえて車で突入したがる奇特な人が多いようで・・・(笑)

カーブ地点で車を停めて大喜びのまきき氏と愛車テリオスキッド。ちなみに100万キロまで乗るつもりだそうだ。

カーブを曲がって・・・

走り去っていった。

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

梅ノ木屋敷のキリン

梅ノ木台1号隧道

PR: 必ず取り戻す!北朝鮮による日本人拉致問題-政府ITV

中川橋

【名称】中川橋(なかがわはし)

【所在地】いすみ市大野/行川

【竣工】2010(H22)年7月

【橋長】約30m(目測)

【幅員】約3m(目測)

2013年10月27日訪問

千葉県道82号天津小湊夷隅線(あまつこみなといすみせん)の橋。南側より。

平行弦ワーレントラス橋。

南側左の親柱。「中川橋」

南側右の親柱。「夷隅川」

橋の上から西の上流方面を望む。

東の下流方面。

北側より。

北側左の親柱。「なかがわはし」

北側右の親柱。「平成22年7月」

せっかくなので下にも回ってみよう。

ちょっとこれ以上は無理することもないかな(^-^; 写真はパノラマ合成。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

クマのプー太郎(1) ビッグコミックス

せんげん橋

【名称】せんげん橋

【所在地】印西市山田

【竣工】1967(S42)年3月25日

【橋長】約50m(目測)

【幅員】約3m(目測)

2014年11月2日訪問

印旛捷水路脇の道を北印旛沼方面へ

古ぼけた橋が見えてきた。

橋の手前にはポンプ小屋が。

「瀬戸江川機場(瀬戸山田機場)」なぜか2つの名前を持っているらしい。

さて、橋を東側より。

東側右の親柱。橋名が記されているはずだが、ぶっ倒れていて読めない。もちろん押しても引いてもピクリとも動かず。

このハンドルは何だろう?これもやはり回そうとしてもピクリとも動かず。

東側左の親柱。「昭和四十二年三月二十五日竣功」

北側より。

橋の上から南の西印旛沼方面を望む。

北の北印旛沼方面。緑のアーチ橋は県道65号の山田橋。

西側より。

西側右の親柱。「せんげんはし」

西側左の親柱。「昭和四十二年三月二十五日竣功」

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

マルクス・フォー・ビギナー〈1〉共産党宣言 (マルクス・フォー・ビギナー 1)

榎戸隧道

【名称】榎戸隧道(えのきどずいどう)

【所在地】横須賀市浦郷町

【竣工】1933(S8)年(「平成16年度道路施設現況調査」より)

【延長】46m(同上)

【幅員】8.1m(同上)

【高さ】4.6m(同上)

2014年10月19日訪問

横須賀市浦郷町、横須賀市道164号の隧道。北側より。

煉瓦製のポータルだが、この北にある追浜隧道と同じく、謎の要石(部分)やオリジナルにしては不自然に見えなくもない造り。

内壁コンクリートパネルは間違いなく後から改修されたものなのだろうが、煉瓦は内壁を貼り付けるよりも前にあったようにも見える。ちなみに、煉瓦は表面に貼り付けただけかもしれないが、本物の焼き煉瓦だと思う。

坑口の手前に穴駐車場が!!(;゚ロ゚)ハッ

北側の扁額。「榎戸隧道」(右書き)

北側坑口から内部を望む。

内部からみた北側坑口。

南側坑口。

こちらにも穴駐車場 (;゚ロ゚)マタモヤハッ

しかも、こちらは素掘っぽい。穴を倉庫としてフル活用している房総の茂原~長南近辺でも車を入れている例はほとんど見かけないように思う。「穴なんかに入れたら、車にキズがついちゃうべよ」なんて房総人は考えるのだろうが、横須賀の人はそんなことは気にしないようだ。

向かい側には急傾斜地崩壊危険地区の看板が。これで市道の番号がわかった。

南側の扁額は撮り忘れてしまった。南側坑口から内部を望む。

左側に銘板がある。

銘板には1933年に横須賀に編入された旧三浦郡田浦町の町長など関係者の名前が記されている。

「昭和八年八月竣成/町長 渡戸直三/助役 葛貫林三/技師 興良一/工事監督 根岸佐七/工事●● 望月勘作/」

内部から見た南側坑口。

南側より。

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

それはエノキダ!(1)

PR: 必ず取り戻す!北朝鮮による日本人拉致問題-政府ITV

高谷橋など

【名称】不明

【所在地】山武郡芝山町山中

【竣工】不明

【橋長】約15m(目測)

【幅員】約4m(目測)

2014年8月24日訪問

栗山川の支流・高谷川の上流方面を目指す。殿部田橋を後にして、川沿いから離れ、県道を走っていると、次の橋が見えてきた。

里芋畑と田んぼに挟まれた北側の道から近づく。

北側より。

残念ながら、銘板はなくて名称不明。

橋の上から東の下流方面を望む。

西の上流方面。

南側より。

※ ※ ※

【名称】高谷橋(たかやばし)

【所在地】山武郡芝山町高谷

【竣工】1969(S44)年3月

【橋長】約15m(目測)

【幅員】約6m(目測)

2014年8月24日訪問

再び県道に戻り、次の橋を。

次の橋は県道のもの。北側より。

まぁ、普通の橋なのだが、高谷川を探索していて、この橋を無視する訳にはいかない。なにしろ、高谷川の高谷橋なのだから。もっとも、いずれにせよ川に架かる橋は全部チェックするのだが(^-^;

北側左の親柱。「たかやばし」

北側右の親柱。「高谷川」

橋の上から西の下流方面を望む。先ほどの無名橋が見える。

西の上流方面。

南側より。

南側右の親柱。「高谷橋」

南側左の親柱。「昭和四十四年三月竣功」

南側の袂にある灌漑事業の完成記念碑。もと千葉県知事で開発大明神の異名もとった友納武人氏の揮毫。

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

福岡 ソフトバンク ホークス FC クラブホークス 会員限定 2013 ピンバッジ ガチャ 背番号ピンバッジ 高谷裕亮 単品 公式 球場 限定 グッズ ホークス ピンバッチ サイン 高谷 12

小樺隧道

【名称】小樺隧道(こかんばずいどう)

【所在地】南アルプス市芦安芦倉

【竣工】1963(S38)年

【延長】116m

【幅員】4.5m

【高さ】3.4m

2014年10月26日訪問

山梨県道37号南アルプス公園線にて。

起点側から最初の橋、小樺橋を過ぎ、奈良田側に向かっているところ。広河原まで乗ってきた山梨交通のバスが折り返していった。

タイトなカーブで、バスは道幅を目一杯に使いながら曲がっていった。

カーブの先に隧道が見えてきた。県道一本目の隧道が登場。

隧道の手前は道幅が広くなっている。

西側より。

西側の扁額。「小樺隧道 山梨県知事 天野久」

天野久氏は公選第2代知事で、富士スバルライン、新笹子トンネル、野呂川林道(南アルプス公園線?)の開発などを進めた人物。何度か扁額で見かけたことがある(青崖隧道、文化洞、寺崎隧道、扇崎隧道)

坑口に後付けの銘板が。これのおかげで隧道の名前が確実にわかって助かった。

西側坑口から内部を望む。

さて、いよいよ内部へ・・・ と思ったら、大変な事に気づいた。

ライトがないΣ(゚д゚lll)ガーン

車に忘れてきてしまった… 双眼鏡や交換レンズは忘れなかったのに、肝心のライトが… 途中カーブしている真っ暗な隧道もあったというのに、どうしよう。ボクちんお家に… いやいや、バスはさっき行っちゃったし。てか、ライトを取りに戻ったら夕方になっちゃうよ、トホホorz

クヨクヨしても仕方がないので、歩き出す。内部から見た西側坑口。

隧道の延長は116メートル。決して長い隧道ではないのだが、照明がないので中央部は真っ暗闇。しかし、前方にぼんやりと明るい空間が見えてきた。ええっ、まさか( ゚д゚)ハッ!

明かり取りの窓だ。

見かけより谷間ぎりぎりを通っているんだなぁ。

外に出るのは、もちろん自重(^-^;

隣にもうひとつ。

こちらは土砂と水が流れ込んでいている。

振り返り。

前進再開。

内部から見た東側坑口。

路肩注意の看板と、補修跡が真新しい路盤。

振り返って、東側坑口から内部を望む。

東側坑口。

東側の扁額。「小樺隧道 山梨県知事 天野久」

こちらにもちゃんと名札が。

東側の道は待避スペースがない。こりゃ、マイカー規制がなされる前は気を遣っただろうなぁ。

法面にはネットが。

扉には鍵もかかっていないので、登ってみたい方はどうぞ… (笑)

野呂川を見下ろすとダムが見えた。後で調べると、これは小樺ダム。堤高18.0mの重力式コンクリートダムで、ここから取水された水は、導水管を通って下流の野呂川発電所まで送られている。

対岸にはまだ南アルプス林道が見える。

広河原方面を振り返る。

東側より。

※ ※ ※

おまけ動画。

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

天然木製 樺の木 フォーク 小

PR: 「ソーシャルビジネス」を支援します!-政府広報

論所橋

【名称】論所橋

【所在地】香取市八日市場

【竣工】1964(S39)年2月

【橋長】約5m(目測)

【幅員】約3m(目測)

2014年5月4日訪問

小見川の田園地帯。

南側より。

田園地帯に数多くある橋とほぼ同じスペック。

南側右の親柱。「論所橋」

南側左の親柱。「昭和三十九年二月竣功」

鉄パイプの欄干。

橋の上から東側を望む。

西側の県道方面。

北側より。

北側左の親柱。「昭和三十九年二月竣功」

北側右の親柱はのっぺらぼう。

東側より。

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

知的所有論

キンダン川の水路隧道

【名称】不明

【所在地】鴨川市四方木

【竣工】不明

【延長】約2m(目測)

【幅員】約4m(目測)

【高さ】約5m(目測)

2014年3月16日訪問

鴨川市四方木、千葉県道81号市原天津小湊線(いちはらあまつこみなとせん)、通称・清澄養老ラインにて。

現在地はココ(←クリック) 9時の方向を向いている。この先のカーブのところに、小櫃川に降りられる小路がある。

夏場はヤマビルが大量に出そうだなぁ。全力で走り抜けないと無事に川にたどり着けなさそう(^-^;

小櫃川までやってきた。上流方面を望む。左が県道からの降り口。

ここから下流方面に向かう。

ここが支流キンダン川との出合。

ボランティアが用意したのだろうか、しっかり標識もある。

切り通し風になっている出合を過ぎる。ここって、自然地形なのかな?

この先の右(左岸)を登った先に今では無人となった湯ヶ滝集落があるらしい。帰りにちょっと進んでみたのだが、藪がひどくて進めなかった。道を間違えたのかな?

温泉の取水施設。近くの白岩温泉さんのものらしい。

出合方面を振り返る。

先を進む。

3月中旬だというのに、まだ雪が残っていた。雪を見てうれしそうなまきき氏。食べちゃダメだよ~

更に上流に向かうと、倒木が大量に。今年の2月以降、山の中はこういうのが多いなぁ(^-^;

倒木をかき分けるようにして進むと・・・

見えた!!!

ここまで来たからにはガムシャラに登るしかない!

エッサ、ホイサ

もう少しだ。

到着!!! 東側坑口だ。

ところで、タイトルを見ている方はこれを見ておかしいと思われたのではないか。

さて、ここでざっくりと解説を。

水路隧道と言っても、見ての通り、現在ここには水は流れていない。それどころか川床よりはるかに高い所に隧道は位置している。

この隧道の正体は、房総に特有の川廻し、つまり蛇行する河川の途中に隧道を掘ってショートカットし、残された旧河床を農地に転用したもの、の名残ということだ。しかし、年月を経て隧道が崩れ、せっかく作った新しい流路が堰き止められてしまい、結局流れは元の流路にもどってしまったらしい。

(この地図は、時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」((C)谷 謙二)により作成したものです。)

これは今昔マップで見たかつての地形図。左は1894~1915年のもので、右は明治初期から中期に作成された迅速測図。見ての通り、左には隧道が描かれているが、右にはない。ということで、建設時期は明治後半頃かと思われる。

上を見上げる。

おーい、まききさん、早くおいでよ。スゲーぞ!

東側坑口から内部を望む… というより、向こう側を望むの図。

西側坑口。

縦の線は地層?だとしたら、たしかにこれは崩れやすそうだ。

西側坑口から内部… じゃなくてw

上を見上げる。すっかり短くなってしまった(と思われる)天井。近い将来、弘文洞のように崩れてなくなってしまうのだろうか…

右側より。

左側より。

斜めの地層がくっきりと見える。

下を見ると穴が・・・どこにつながっているのかは解らなかった。

現在、そして水路隧道ができる前の流路。

こちらも進んでみようかとも思ったが、ちょっと無理だった(^-^;

それにしても、川廻しによって(一時的に)できた土地だが、何に使われていたのだろう。もっと下流や、一宮川の川廻しなどは、水田に転用されているが、このような谷間は稲作には不向きだったのでは… 有名なT秘境は牧場があったという話も聞いたことがあるけど、ここも牧場か植林地として使われていたのかなぁ。

水路隧道から上流方面。

西側より。

更に少し上流方面に進んでみたが、いい加減、足がも冷えてきたので引き返すことに。

きっと夏場にここに来たら最高だろうなぁ。途中でヤマビルに襲われそうな危険地帯があるけど… それとも、札郷トンネルの南側坑口からも小櫃川への降り口があるから、そこから行けば大丈夫かな?

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

禁断~女子校生 南明日香 1

荒瀬橋

【所在地】茂原市木崎

【竣工】1988(S63)年3月

【橋長】約20m(目測)

【幅員】約4m(目測)

2013年7月28日訪問

茂原市内を流れる一宮川の支流・阿久川に架かる橋。北側より。

ちょっとユニークなデザインの橋だ。

西側より。

西側左の銘板。「荒瀬橋」

西側右の銘板。「阿久川」

横から見てもユニークなデザインだが、橋を歩いてもちょっと変わっている。えっと、欄干の造りがなんと説明したらいいのか… まぁ見ていただければ一目瞭然なのだが(^-^;

橋の上から北の上流方面を望む。

南の下流方面。

東側より。

東側左の銘板。「あらせはし」

東側右の銘板。「昭和63年3月完成」

南側より。

そうそう、せっかくだから、下の姿も見て見なきゃ。

そうだ、この姿、スタートレックのエンタープライズ(ドラマ5作目)に出てくる宇宙船(貨物船)みたいなイメージだ。宇宙人が襲来する夢をガチで見たことのあるおいらって、頭イカレてるのかなぁ… とふと思った(^-^;

下は真っ平ら。ライフラインの類は一切設置されていなかった。ちょっと意外。

※ ※ ※

さて、下流側にあるトラス橋まで来た。

「瓦斯輸送管専用橋」ということだが、橋名じゃないよね(^-^; 茂原から九十九里方面一帯は実は日本最大級のガス田地帯であるとともに、世界最大級のヨウ素(ガス田の副産物)の産地。

下流方面には国道128号が見える。この写真では見えにくいが、手前に今はもう撤去された仮設橋、奥に当時はまだ供用されていなかった落合橋がある。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

プロフェッショナル 仕事の流儀 背伸びが、人を育てる 校長 荒瀬克己の仕事 [DVD]

PR: 地震や津波 いざそのとき、身を守るために!-政府広報

新柳橋

【名称】新柳橋(しんやなぎはし)

【所在地】北区豊島

【竣工】1964(S39)年3月

【橋長】

【幅員】

2013年6月2日訪問

石神井川河口近くのあすか緑地、場所はココ(←クリック)

首都高速・中央環状線が建設された際に、石神井川の流路が変更され、跡地がこの公園になった。

小さな祠があった。

庚申塔だった。

※ ※ ※

さて、あすか緑地の下流側にある最初の橋がこちら。北側より。

かつて、北区のこの一体には旧日本陸軍の兵器製造関連の施設が多くあった。この橋の南にも東京第二陸軍造兵廠堀船倉庫があり、ここを軽便鉄道が走っていたようだ。もちろん、この橋は当時のものではないが。

なんて情報、実は現地に行った時は全く知らずに、後で「鉄道廃線跡を歩くII」で読んで知った。近くに往時の建物や緑地帯に転用された運河の跡なども残っているようだ。今度見に行こう。

東側(河口側)の歩道橋は随分前から通行禁止になっている様子。無理にフェンスを乗り越える必要はないなぁ(^-^;

北側右の銘板。「新柳橋」

北側左の銘板は2枚。「しんやなぎはし」「昭和39年3月完成」

西側に仮設橋っぽいトラスの橋桁が。もしかして、架替え予定?ちなみに、これは去年6月の様子。

たまには都心を散策するのも楽しいので、定期的に行きたいのだが、駐車場を探すのとかが面倒で(^-^; 今頃は大分変わってそうだなぁ。

南側より。

南側右の銘板。「新柳橋」

南側左の銘板。「しんやなぎはし」

東側より。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

柳橋物語・むかしも今も

天ヶ代トンネル

【名称】天ヶ代トンネル

【所在地】市原市田淵

【竣工】1994(H6)年2月

【延長】78m

【幅員】4m

【高さ】3m

2013年6月9日訪問

市原市田淵。現在地はこの辺り(←クリック)で、4時の方角を向いている。

一応、県道81号(清澄養老ライン)の旧道にあたる道のようだが、旧道落ちしたのは戦前のはるか昔のこと。徳氏側からきたのだが、ゴルフ場の入り口を過ぎると道はすっかり細くなった。はるか前方に小さく隧道の坑口が見える。

ほどなく隧道に近づいてきた。明治の地形図にも記載がある隧道だと思うのだが、コンクリ製ポータルを持つ、まったく普通の隧道だ。

幅員2m、高さ3mの制限があるが、車の通りも殆どないので、このサイズでも特に問題はない。

北側坑口。

隧道に入るとともに、車道はますます幅員を狭める。このような小さな隧道なのに、きちんと歩道が整備されている。

北側坑口から内部を望む。途中から巻きたての様子が少し変わる。

内部から見た北側坑口。

内部は歩道だけでなく、照明も完備。なぜにここまで歩行者に優しい設計?

巻きたての変わる部分まで下がってみたが、まぁ・・・

※ ※ ※

さて、チャリで一気に南側まで走り抜けてきた。隧道内部は南側に向かって下りの片勾配になっている。

南側より。

南側は抜けるとすぐにカーブになっているので、なかなか正面からのいい写真を撮ることができない(^-^;

こちら側には銘板があった。

「天ヶ代トンネル/1994年2月/延長78M/幅員4M/高さ3m/千葉県市原市」

市原市と書いてあるってことは、ここは市道なのかな?なお、この記事冒頭に記した諸元はこの銘板のものを採用したが、「平成16年度道路施設現況調査」によれば、延長は68m、竣工年次は不明、そして名称は「タブチアマガダイ」(コード:8005)ということになっている。他にこれに該当しそうな隧道はないし、田淵はこの付近の地名なので、この隧道のことであることは間違いないとは思うのだが…

南側坑口から内部を望む。

内部から見た南側坑口。

さて、隧道の南側の道だが…

これが、思いがけなく、壮絶というか広々というか、はたまたタイトというべきか… こんなところで(プチ)つづら折りに遭遇するとは思っていなかった(^-^; 写真はパノラマ合成。

坂を下って振り返り。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

あまちゃん 完全版 Blu-rayBOX1

黄金橋、新黄金橋

【所在地】香取市佐原ホ

【竣工】不明

【橋長】約20m(目測)

【幅員】約3m(目測)

2013年8月4日訪問

成田市役所支所(旧大栄町役場)を出発して、大須賀川沿いをちんたらと走ってきた。いよいよ利根川は間近。橋らしい橋もこれで最後だ。

国道の橋と、その手前にある農道スペックの橋。まずは手前の方から。

南側より。

南側左の銘板。「こがねばし」 右には銘板はなし。

橋の上から西の上流方面を望む。東側は橋が見えるだけなので省略。

北側より。

北側左の銘板。「黄金橋」

※ ※ ※

【名称】新黄金橋(しんこがねはし)

【所在地】香取市佐原ホ

【竣工】1989(H1)年3月

【橋長】約20m(目測)

【幅員】約8m(目測)

2013年8月4日訪問

さて、次は隣の国道の橋。おや、銘板があるぞ。

「新黄金橋/1989年3月/千葉県/道示(1978)一等橋/定着方式:ポストテンション方式/施工:興和コンクリート株式会社」

あきらかに黄金橋より古いのに、こちらが「新」だなんて(^-^;

橋桁。

北側より。

北側左の親柱。「しんこがねはし」

北側右の親柱。「平成元年三月竣工」

橋の上から西の上流方面を望む。

東の下流方面。

大須賀川は左の曲がる。そして右は両総用水の揚水機場方面。

南側より。

南側左の親柱。「新黄金橋」

南側右の親柱。「大須賀川」

東側より。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

黄金虫・アッシャー家の崩壊 他九篇 (岩波文庫)

東京都水道局小河内線・第一氷川トンネル

【名称】第一氷川トンネル

【所在地】西多摩郡奥多摩町氷川

【竣工】1952(S27)年頃?

【延長】約20m(目測)

【幅員】約4m(目測)

【高さ】約4m(目測)

2014年1月19日訪問

多摩川の支流日原川に架かる女夫橋の北、氷川国際ます釣場の駐車場。見上げるとあった!

小河内線、奥多摩駅から最初のトンネルである第一氷川トンネルだ。

斜面を強引によじ登り、路盤に出た。廃道や廃線(になりかかった所)に時々、ソテツが植えられているが、誰かが植えるのかな?平行脈の植物を見ると、廃物件を連想するようになりそう。パブロフの犬かいな(^-^;

土被りは薄い。西側はほとんどロックシェッドのようなもののようだ。

西側坑口。

残念ながらフェンスで封鎖されている。

これじゃちょっと侵入は無理だなぁ。

ってか、無理矢理ここを越えて侵入したりしたら、絶対に激しく怒られる(^-^;

ということで、フェンスの隙間から中を。このトンネルも倉庫となっている。それも、水根トンネルのようなガラクタ置き場ではなく、ちゃんと整理整頓されている風。崩落もなく、あれている様子がないので、荷物をどかせばそのまま列車を走らせることができそうな雰囲気。

ところで、レールが3本あるのはなぜだろう。小河内線が3線軌条だという話は聞いたことがないのだが、ここに限らず、このようにレールが3本残っている風景をあちこちで見た。

いつものように、よくわからないガラクタ風のものに興味を示すまきき氏(笑) 柵の残骸かな?その下にあったのはレールだっけ?

さて、トンネルを後にして、水根方面に。

日原川に架かる巨大アーチ橋(日原川橋梁)が見える。

路肩にある構造物。形状的には何か筒状のものが刺さっていたはずだけど、どういう用途なんだろう。

とまぁ、解らないことだらけなのは、いつものこと(^-^;

日原川橋梁は渡れるかなぁ…

近代化遺産 ブログランキングへ

にほんブログ村

氷川きよしの昭和の演歌名曲集(Bタイプ)

小滝橋

【名称】小滝橋(こたきはし)

【所在地】南アルプス市芦安芦倉

【竣工】不明

【橋長】約15m(目測)

【幅員】約4m(目測)

2014年10月26日訪問

山梨県道37号南アルプス公園線にて。最初の隧道、小樺隧道東側のカーブ。右が小樺隧道&起点の広河原方面。左が奈良田方面。写真はパノラマ合成。

奈良田方面に向かうとすぐに次の橋が現れた。左斜め後方に分岐も伸びている。

橋の手前で振り返る。右の柵が分岐する道。だけど、このアングルでは道が見えない。

だって、こんな下り坂なんだもの(^-^; このイカレタ下り坂の先にあるのは小樺ダム。数キロ下流の野呂川発電所に送る水はここから導水管を通って送られている。

さて、改めて橋の方に向き直る。北側より。

橋の名前は小滝橋。

北側左の親柱。「小滝橋」

右の親柱はなくなっている。欄干の激しいボコられぶりを見ると、親柱も落石の直撃で大破したのではないかと想像してしまった(^-^; ここの他にも、山側の欄干がボコボコになっている橋がいくつかあった。

橋の上から西側、すなわち山側には橋の名前の通り小さな滝がある。水の落ち口から木がぶら下がっているのがちょっと残念。

下を見るが、特に滝壺のようなものは形成されていなかった。

東の野呂川方面(パノラマ合成)

川のギリギリまで木が生えている。これぐらい山の上のほうだと、川が増水することってあまりないのかな?

南側より。

南側左の親柱。「小滝橋」

南側右の親柱。「こたきはし」

橋の南側で奈良田方面を。

チャリを持ち込めたら楽なのに… と思っていたのだが、こんな激しい坂ばかりの道。こりゃ、チャリが持ち込めても登りはほとんど押しだったなぁ(^-^;

ひとつ前の写真に写っているカーブの標識あたりで振り返り。

下界はまだまだ先だ。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

『Milky Pop Generation』オリジナルクリアファイル(小滝みい菜)

梅ノ木台2号隧道

【名称】梅ノ木台2号隧道(うめのきだいいちごうずいどう)

【所在地】君津市正木

【竣工】1945(S20)年

【延長】86m(「平成16年度道路施設現況調査」より)

【幅員】3.0m(同上)

【高さ】2.5m(同上)

2013年3月10日訪問

梅ノ木第1号隧道を抜けるとすぐに次の隧道が現れる。こちらの隧道は素掘りのポータルがイイネ!

西側より。

西側坑口から内部を望む。

1号隧道と違って、こちらは変態直角カーブなどない。房総の典型的素掘隧道のように見えるのだが、実はコイツもなかなかの変態隧道なのだ。

内部から見た西側坑口。

西側の坑口近くに一カ所だけ補強されている場所がある。なんだか補強部分が壁面に食い込んでいる。でも、これは変態ぶりとは関係ない。

中間付近の一枚。整った断面、舗装されていて荒れのない路面、浮き出る地層。

さらに少し進むと、壁にぼんやりと光が…

そう、分岐の登場だ。

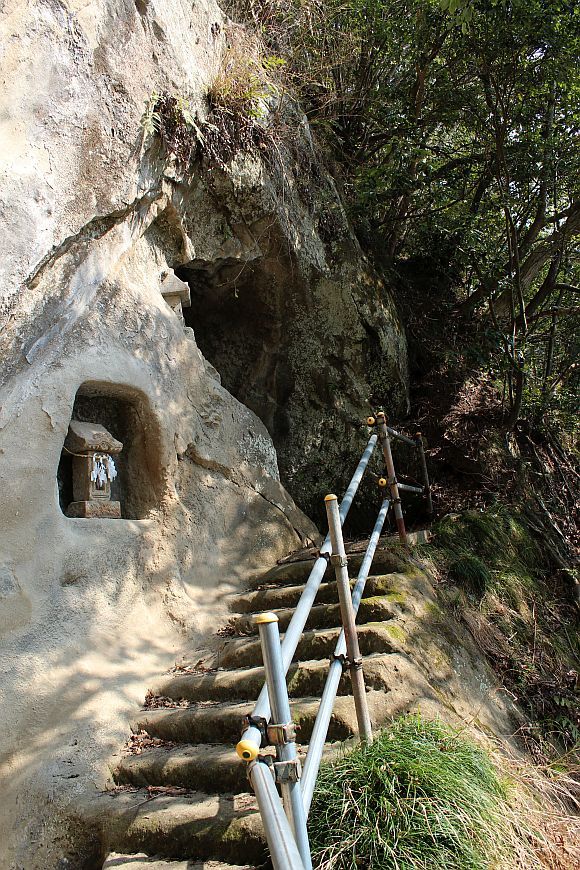

支線の方は車の侵入は不可能、完全な人道サイズ。

支線の坑口の先は三島湖なので、道はすぐに右にカーブ。

その先にあるのは…

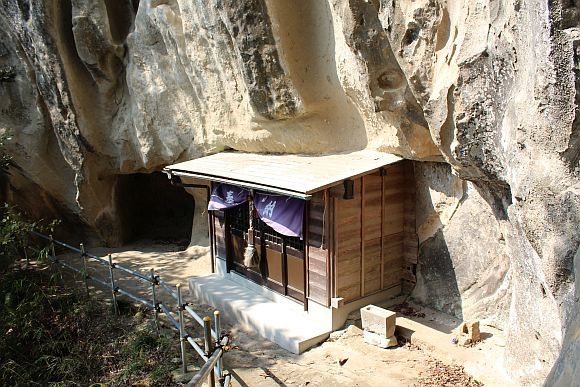

なんと、お社。しかも岩肌に食べられそうになっているし。

建物自体は基礎も新しいので、建てられてさほど経っているものではないのだろう。ずいぶんと奇妙な場所にあるが、三島ダムができる前からここに(先代の)お社が建っていたのだと考えれば合点がいく。それより、この岩に押しつぶされそうな建て方は珍風景なのでは。

さて、戻ろう。

支線の中はダム湖からの光の照り返しで照明なしでもさほど暗くない。

本線に戻って東側に歩みを進める。

東側坑口を内部から。

東側坑口。

東側坑口から内部を。

東側より。

比較のために、まきき氏のテリオスッドに登場願おう。

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

ウメ (NHK趣味の園芸・よくわかる栽培12か月)

栗山川支流の無名橋etc

【所在地】香取市鳩山

【竣工】不明

【橋長】約5m(目測)

【幅員】約4m(目測)

2013年6月30日訪問

栗山川支流をまたぐ築堤の上にて。場所はココ(←クリック) 3時の方向を見ている。川幅もいよいよ狭くなってきた。橋が見えるが、まぁ普通のコンクリート桁橋、きっと名前もないだろう。しかし、ここまできたのだから最後まで… と思って向かう。

南側の道から向かう。

南側より。

橋の上から西の下流方面を。

東の上流方面を。

西側より。

※ ※ ※

【名称】不明

【所在地】香取市鳩山

【竣工】不明

【橋長】約5m(目測)

【幅員】約4m(目測)

2013年6月30日訪問

続けて、今度は北側の道から。

また同じような橋が登場。あと何本だろう… と思ったのだが、これが最後だった。

北側より。

橋の上から西の下流方面をを望む。

東の上流方面。

※ ※ ※

更に東に向かう、車道の築堤の手前に丸太橋が架かっていた。場所はココ(←クリック)

築堤の上から振り返り(西の下流方面を望む)

東を望む。川は正面の丘からまっすぐ伸びてきている。川沿いの道はないが、その先で左右に分岐しているので回り込んでみよう。

まず北側の分岐の先に。もうこれは川ではなくて水路だろう、と勝手に認定。

今度は南側。こちらももう水路だ。ということで、栗山川の支流(前川)の探索完了。

30分ほどで出発した川島集会所まで戻ってきた。お疲れ、おいら。

最近、ネットでミニベロのオフロードっぽい折りたたみ自転車を見つけた。ちょっと欲しくなってきたなぁ・・・

地理 ブログランキングへ

にほんブログ村

イシュタルの娘~小野於通伝~(1)